深圳特辑|像我们这样的孩子:一个社工组织联结起的希望与幻梦

来源网站:mp.weixin.qq.com

作者:NYLON尼龙

主题分类:劳动者处境

内容类型:深度报道或非虚构写作

关键词:读书, 深圳, 孩子, 升学, 戏剧

涉及行业:

涉及职业:

地点: 无

相关议题:人口移动/流动

- 深圳的社工组织绿色蔷薇服务于流动女性与儿童,创始人丁当从14岁辍学开始,经历了打工和创办组织的过程。

- 绿色蔷薇与牛始埔城中村的孩子们一起创作了戏剧《地下花果山·表演时刻》,并在全国多个城市演出。

- 丁当和孩子们的故事展示了他们的梦想、期望、无奈和烦恼,以及社工组织对他们的帮助和支持。

- 中国流动人口子女规模约1.3亿人,其中流动儿童规模7109万人,他们面临着健康成长和融入城市生活的挑战。

- 绿色蔷薇成为了孩子们喜欢的地方,他们在这里找到了家的感觉,得到了帮助和关爱。

以上摘要由系统自动生成,仅供参考,若要使用需对照原文确认。

绿色蔷薇是深圳一家专门服务于流动女性与儿童的公益机构,创始人丁当14岁辍学,之后从老家甘肃南下至深圳打工,并在2015年创办该组织。如今,它已成为深圳乃至全国极具影响力的社工组织。今年暑假,成员们与来自本地牛始埔城中村的孩子们一起,集体创作了戏剧《地下花果山·表演时刻》,并在全国多个城市演出。我们采访了丁当和孩子们,希望通过具体的故事,进一步理解与亲近Ta们的梦想与期望、无奈和烦恼。

丁当在空旷的地方长大,老家是甘肃天水一个临山的村子,童年在山里和田地度过,自由自在。那时候,村里有一个河坝,那上面路没修好,不时有骑摩托车或自行车的人掉进河水里,有的人平安无事,有的人却再也爬不上来。丁当有了愿望,长大后要把路修好。

其实,那条路很快就修好了,修建过程跟丁当没什么关系,但丁当依然为此欣慰。

大约16岁,丁当从西北老家去深圳,一个她从没见过的,非常南方的城市。出发的季节是冬天,丁当在火车上站了三四十个小时,当时坐票很难买。对于深圳,丁当满怀好奇:老家的冬天总下雪,但这里的冬天,树是绿的,为什么?为什么它会开花?后来去了讲粤语的工厂,她听不懂人们在讲什么,别人下班,她跟着下班,别人上班,她跟着上班。他们要去干嘛?为什么那个男的会因为女孩没把饭吃完而扇她巴掌?对正在发生的事,丁当总满腹疑问。晚上睡觉,床分上下铺,衣服和鞋要放在指定位置,冲凉房的桶也是,现在回想时,丁当懂了,“你要变成他们流程的一部分”。

*《地下花果山·表演时刻》深圳场演出后,

孩子们与丁当同现场观众交流,持话筒者为丁当。

现在,丁当已经是一位成熟女士,她喜欢读书、喜欢漂亮衣服和自制首饰,也有了新的、需要弄懂的事。

今年夏天,丁当参演一台戏剧,在深圳、上海、杭州的舞台上,她说着同样的台词,试图弄明白以下这件事:

2022年6月初,国家统计局对外发布了完整的《第七次人口普查数据》。2020年,中国流动人口子女规模约1.3亿人,超过中国儿童总数的40%,其中流动儿童规模7109万人,比2010年,流动儿童规模3581万人增长了一倍,平均每4个儿童中就有1个是流动儿童。

广东的流动儿童数量达到434万,深圳有120万,这些流动的花儿,能否健康成长、顺利融入城市生活呢?

这台戏剧名叫《地下花果山 | 表演时刻》。

初秋的一天,周五,晚上八点过半,牛始埔的孩子们在绿色蔷薇拼乐高,吵吵闹闹的声音里有着转天不用去学校的欢快。

孩子们会说,绿色蔷薇是Ta们最喜欢的地方。

“这里有家的感觉。”

“这里的人很好。”

“有一次,一个女孩子在追跑的时候,不小心受伤了,膝盖摔破了,绿色蔷薇的人也会管,Ta们会帮她疗伤。”

这些都是阿螺说的。

阿螺今年13岁,9月份刚读初中。她出生在安徽,3岁时来到深圳,和爸妈生活在牛始埔。7岁时爸妈告诉她社区里有个地方叫“绿色蔷薇”,可以去玩。但阿螺不敢,主要是不敢和陌生人说话。9岁之后,绿色蔷薇成了阿螺一直会去玩耍的地方。

*绿色蔷薇日常活动图,包括社区放映、

姐妹读书会、姐妹识字班等各类活动。

绿色蔷薇是丁当在深圳创办的社工机构,2015年成立,专门服务于流动女性和儿童。丁当在绿色蔷薇成立那年搬进了牛始埔,自此一直生活在那里。

牛始埔是深圳的一个城中村,位于深圳龙岗区六约南社区。一项2022年的政府数据显示,六约南社区实有人口56698人,其中,户籍人口2118人。2015年,在牛始埔租一房一厅要八九百,现在,房租涨到了一千二,有时是一千五六。

丁当喜欢牛始埔,这里的人彼此熟悉:超市老板会跟你打招呼;你知道迎面走来的人是卖凉菜还是开理发店的;姐妹们会在下班后约你吃饭喝酒;年长的姐姐会像妈妈般把手里的好吃的悄悄塞给你,上次是月饼,再上次是猕猴桃……“(我们)是在他乡建故乡”,丁当说。

*绿色蔷薇组织的社区露天电影放映

绿色蔷薇放户外电影的时候,丁当会想起小时候的夜晚,村子里篮球场上拉起白色幕布,很多人拿着凳子,坐在幕布前等开场。她也想起那时逢年过节,家里杀猪,家人会端着猪肉做的菜挨家挨户地送,而收到饭菜的人家,会回赠两颗苹果或者一头蒜。

阿螺从绿色蔷薇走回家,只需要两三分钟。晚上,一路有路灯照耀。有天放学后阿螺吃了臭豆腐,嗓子一直痒,在绿色蔷薇玩的时候,她大口喝水。一位绿色蔷薇的工作人员经过阿螺时,递给她一瓣新剥好的柚子。柚子蜜粉的果肉亮晶晶,阿螺很快吃完了。

像阿螺这么大的时候,丁当快要辍学。14岁左右,她去了省会兰州打工,在工厂组装输液器。过了一年,因为深圳的工厂给钱更多,丁当来到深圳,在一家讲粤语的港资厂组装文具盒、转笔刀、铅笔盒、橡皮擦,等等。这之后,她去了美资电子厂做数码相机和胶卷。这期间,丁当在工厂的图书馆读了很多书,《简爱》《平凡的世界》《飘》《呼啸山庄》,几乎都是文学名著。丁当执着于学习。她报了电脑培训班,费用是每个月工资的一半。她每天都去上课,风雨无阻。现在,丁当仍在使用五笔打字,这一扎实的技能就来自那段时间的学习。

《心灵的困惑》是丁当那时写下的一篇日记,十七八岁的时候,内心常为外部周遭之事而忧郁。她常见一个大肚子女人在工厂门口等人,等到晚上10点,有人说她有精神问题。丁当尝试与她聊天,才知道她怀孕了,对方是主管,失踪了。他怎么这样?丁当困惑。她的困惑里,还有:我们的工资为什么这么低?爸爸在兰州打工,我在深圳打工,我们花那么多时间,只为这几张纸钞,这么做的意义是什么?

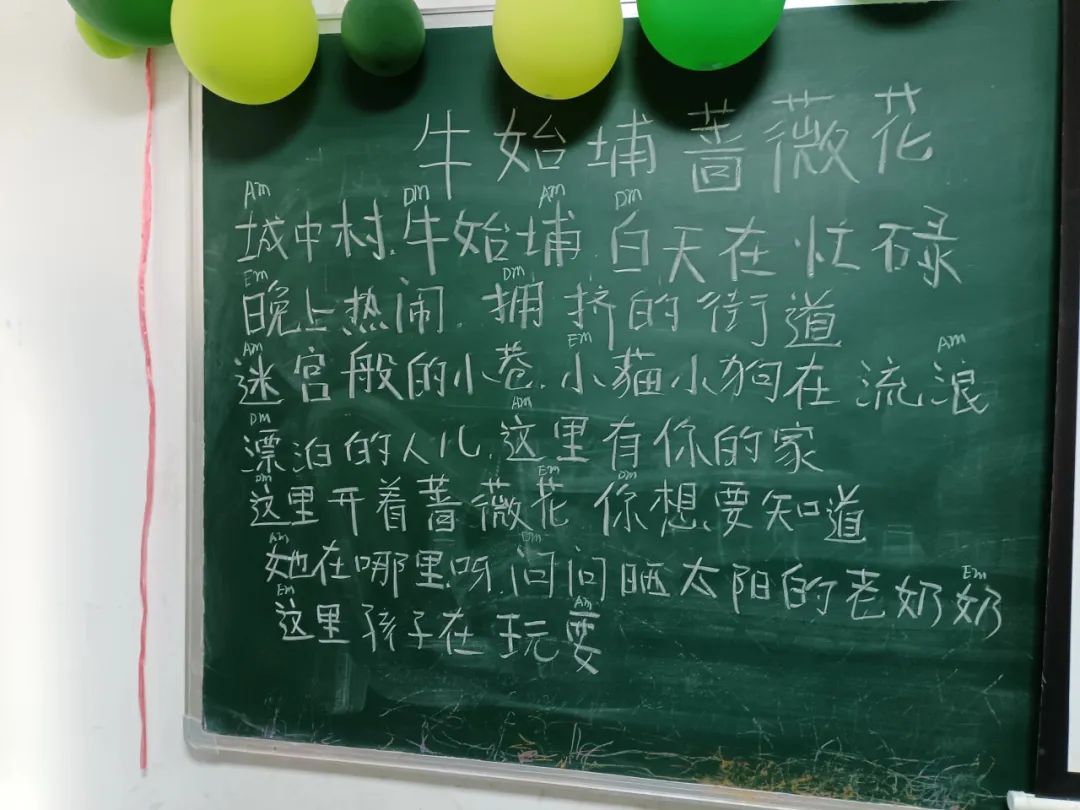

*绿色蔷薇姐妹们创作排演的女工戏剧《浮萍再相会》(上)

共同创作的歌曲《牛始埔蔷薇花》(下)

也是那时候,丁当开始接触“工友书屋”,这是一家为工友提供服务的公益机构。丁当在里面做义工,加入文学小组、姐妹小组,也在普法小组学法律。后来,工友书屋招聘,丁当成了全职员工。2015年,丁当创办绿色蔷薇。2021年,丁当和机构里的姐妹们共同创作歌曲《牛始埔蔷薇花》:

城中村 牛始埔

白天在忙碌 晚上热闹

拥挤的街道 迷宫般的小巷

小猫小狗在流浪

漂泊的人儿 这里有你的家

这里开着蔷薇花

你想要知道她在哪里呀?

问问晒太阳的老奶奶

这里孩子在玩耍

……

绿色蔷薇成立之初,为了让妈妈们腾出手来参加活动,丁当意识到必须解决“谁来带孩子”的问题。因此,那段时间的绿色蔷薇有点像幼儿园,里面布满孩子们的玩具。而它所在的社区,牛始埔,虽然生活其中的多是从全国各地涌来的打工者,但因为一家家有了孩子,生活就定了下来。外界用“流动”形容Ta们,但对于牛始埔,Ta们是稳定的居民。

相比整日工作,繁忙时甚至只有周日才能休息的大人,小孩们的时间显得非常多。Ta们三四点从幼儿园或小学放学,之后便无人可陪亦无处可去:爸爸妈妈都在上班,而家里为了省钱,租小房子住,一室一厅的房子有时要住五个人,剩下的逼仄空间,孩子们玩不开,于是Ta们跑去绿色蔷薇,有的孩子到了晚上睡觉时才回家。孩子们去多了,绿色蔷薇便有了儿童空间,Ta们可以在这里读绘本、玩玩具、认识新朋友。

当孩子们长大,绿色蔷薇开始做青少年工作,办吉他社、读书社,也办升学讲座,带孩子们探索未来职业——但显然,这不够。

*《地下花果山》演出图

在《地下花果山 | 表演时刻》这台戏剧中,丁当的另一段台词是:

2022全国初中招生1731.38万人,在校生5120.60万人。2023全国中考报名增加140万,达到1540万人。2023年,深户参加中考人数57800人,录取人数47720人,深户录取率达到了82.56%;非深户中考人数为68200人,录取人数为17280人,非深户录取率25.34%。深圳公办高中录取总人数65000人,普高录取率51.59%。

随着绿色蔷薇的发展,丁当也渐渐发现,事情比自己原以为的复杂许多。人在不同生命阶段嵌入社会的程度不一样,面对的问题也因此不一样:

起先,你只一个人,在陌生城市的工厂工作,领工资,养自己。你关心工资是否按时发?会不会遭受工伤或职业病?有哪些精神文化需求?

后来,你成家了,两个人一起生活,并继续关心上述问题;

再后来,孩子出生、一天天长大,于是你不得不考虑Ta将在哪儿读书、未来与爱人该如何养老——这时,“在这个城市扎根”就降临在先前的问题序列里,且重要性凸显:它不再是简单的一句许愿或期待,它成为一连串待解决的问题。比如,在孩子上学这件事上,你需要考虑:如果没有深圳户籍,社保分不够,小孩该去哪里上学?如果不得不回老家找学上,Ta们该怎么面对朋友的离开?孩子如果上职校,前途如何?万一辍学了又该怎么办?Ta们是怎么理解父母在深圳的工作?那些没能让Ta们留在深圳读书的工作。

在牛始埔长大的孩子们没有深圳户口,父母的社保积分也不一定能达到政策标准,因此,在小升初、初升高时,Ta们有的回老家继续学业;有的运气好些,可以留在深圳。

留在深圳的孩子,多在民办学校读书,而民办学校的普遍状况是,教学资源不足,学校老师的流动性高。但孩子们在其中学习,需要的是更少变动、更持久的环境。可能刚遇见一位好老师不久,Ta就去别的学校任教了,这是绿色蔷薇的孩子们常常遭遇的事。

去年,因为志愿没填好,麦子只收到一封职业高中的录取通知书,爸爸觉得读职高没前途。在深圳复读是不可能的,因为它要求深圳户口。于是,麦子回到老家读书,考上了老家的高中。在深圳,每所高中以户籍为界,划分了深户和非深户两条录取线,通常,后者比前者高20-40分,有的学校则能达到50分以上。

快到中考时,麦子感觉到,同学之中,非深户比深户更为紧张。教室里,老师不停提起:要想考到高中,非深户要考进年级前70名,深户要考进年级前100-150名。麦子所在的学校,初三共有学生300名;所在的班级,40多名学生里,非深户占了三分之二。

*《地下花果山》演出图

其实麦子升读初中前,爸妈已经设想过要她回老家读书,好在那年的升学政策调低了社保积分,爸妈的社保缴纳符合要求,麦子才得到在深圳读初中的机会。但阿乐没这么幸运。2020年,疫情开始蔓延,妈妈失业,社保断了两月,而对于非深圳籍儿童、少年,牛始埔所在的深圳市龙岗区当时在小升初入学上的政策之一是:“父母双方或一方持有具有使用功能的深圳经特区居住证,且在深圳居住满1年、连续参加社会险(养老保险和医疗保险)满1年。”所以,读初中时,阿乐离开深圳,回到老家河南读书。

那时年纪尚小,在哪里读初中对阿乐来说无所谓,但必须回老家读——这让阿乐难以相信。他以为妈妈的积分一定够。

拿着行李箱,阿乐的妈妈送阿乐回老家。绿色蔷薇的伙伴们送Ta们到六约地铁站,这是离牛始埔最近的地铁站,大家都在,阿乐不好表现得沮丧。等上了车,他偷偷抹眼泪。妈妈问阿乐,是不是为离开深圳伤心?阿乐说没事。

在深圳,阿乐喜欢和朋友们在超市晃悠,品尝货架之间那些可供试吃的东西,有时能晃一下午。超市的负二层是停车场,那里有一块空地。一楼的灯光穿过镂空的楼体内部,把空地照亮,阿乐和朋友们就在明亮的空地上奔跑,玩抓人游戏。

阿乐不理解深圳为什么在“小升初”上做这些规定,“有可能的话,”这是他自己的猜测,“可能是因为教育压力——如果在深圳读书的人都留在深圳读初中、高中,深圳承载不了。”

阿乐也参与了《地下花果山 | 表演时刻》的演出。今年暑假,他从老家来到深圳,和绿色蔷薇的其他13个孩子一起,向剧场观众表达Ta们在流动与升学中的思考。用剧场协作者吴加闵的话说,这种思考和表达并非要和别的事情形成对立,因为对立带不来解决问题的出口——如果说这台戏剧有眼睛,那么这双眼睛最终会落到孩子们身上:我们到底需要怎样的学习环境?我们想要怎样的未来?

绿色蔷薇做的第一部儿童戏剧是《大风吹》,那时是2018年。

2019年,绿色蔷薇创作儿童戏剧《X是一个漂流瓶》。

2021年,绿色蔷薇又创作儿童戏剧《Y是一个流动坐标》。

*《X是一个漂流瓶》演出图

孩子们在长大,戏剧编排也因此而变,以前的儿童戏剧变成现在的青少年戏剧了。在表达上,戏剧从最初的基于议题、主题的表达,转向了对个体生命历程的表达。吴加闵这么解释其中的原因:孩子们的未来里,不确定性在增加,Ta们的经历变得丰厚,要讨论的事情变得复杂,可以诉说的东西变得更多。

舞台上,孩子们的台词都源自自身经历。

阿乐在台上说:

我妈曾经在许多餐厅工作过,比如彭厨、麦当劳,也在商场工作过。妈妈每天工作10小时,有时被客人投诉,就会被扣半个月的工资,这种惩罚很过分。

阿螺也参与了戏剧演出,在台上,她有一段很长的台词:

在我十二岁生日时,爸爸给我写了一首诗。十年寒窗龙虎榜,一朝成名万户侯。乾坤未定腾云起,坐拥天下善智谋。他希望我能考上高中,考上大学。在原来的学校,每年能考上高中的只有几个,所以我爸选了一所有升学希望的民办学校,但一学期学费接近两万。我感觉快要爆炸了。去年我爸受了工伤,休息了差不多半年,现在的收入比原来少了很多。我妈的工资也不高。我感觉爸妈要爆炸了。我希望能考上高中,不然会爆炸的。

其实,不仅是考上高中,阿螺希望自己能读一个公立的好高中。“我这一辈子都没读过公立”,阿螺回顾了自己始于幼儿园的求学生涯,“公立可以不用交学费哦”。阿螺现在读的是一所寄宿制私立学校,每学期的学费相当于家里月收入的两到三倍。小升初的时候阿螺没机会读公立学校,和阿乐没能在深圳读初中的原因一样:爸妈没有深圳户口,社保分又不够。

*《地下花果山》演出图

麦子没回老家时,也曾参与戏剧演出。在一场演出中,她邀请一个男生来观看。男生是深圳人,在很好的学校读书。借着演戏剧的机会,麦子想向他介绍自己的圈子,像他这种“富家少爷”肯定没了解过这个世界,麦子想。戏剧结束后,两人聊天,聊到资本主义、生产力、社会对人的照顾,还聊到公平正义。

刚回老家上学时,班里的同学总“公主”“公主”地喊麦子,Ta们这么喊所有从广东回来的学生,除了“公主”,还有“小姐”“少爷”。麦子不介意这个,但是很担心Ta们以为自己看不起小地方。Ta们会问麦子,你为什么回来?你会觉得这种小地方很烂吗?事实上,回到老家读书,麦子反而觉得轻松惬意。

麦子喜欢自然风光,喜欢老家贺州的古老榕树,假期闲下来,她和朋友们骑电动车兜风,兜风的路两边是树和田野,没有商铺,夏天时安静凉快。在路上,Ta们唱周杰伦的《兰亭序》,有时路上下起雨来,Ta们也不停,等雨下大,Ta们就往彼此身上洒雨水。在宿舍住的时候,麦子有时和室友一起“发疯”,她们打开窗户,对着宿舍背后的空地大喊,她们要比谁喊得更大声。

有时候,麦子会向同学们提起绿色蔷薇、儿童戏剧,对这些,同学们表现出不理解,“Ta们不懂做这种事情的意义在哪里”,麦子说。在麦子眼中,周围的同学都比较安于现状:“我朋友有时会跟我抱怨生活得不幸福,我就跟Ta们讲很多人还吃不上饭、读不到书,但Ta们会觉得这不关Ta们的事。”

*《地下花果山》演出图

在贺州,周末回家后的麦子一个人住,她自己做饭,晚上玩手机到很晚,她羡慕朋友的爸妈就在身边,也觉得没人管的生活实在很爽。

在河南老家,阿乐和爷爷奶奶一起生活。初中入学的第一天,因为去晚了,教室里只有最后一排靠墙的角落空出座位。阿乐坐在那里,不认识新同学,也没人跟他说话,感觉就像被孤立。阿乐的座位离垃圾桶近,“新生,帮我扔一下”,同学们会这么叫他,“新生”。于是,阿乐期待放假,期待离开教室。但一个月之后,阿乐和同学的关系便好起来。去年,他考上了老家还不错的高中,开始抱怨新发的书多到书包装不下。阿乐有时会想,如果当时留在深圳的私立初中读书,自己或许连高中也考不上,因为那所初中的升学率很低。

今年开学,学校发了一本关于职业规划的书,书上说,要先确定一个目标,同时介绍了选专业的时间,以及怎么选,但这种指导在阿乐这里成效甚微——不知道进行职业规划对一个高一的学生来说,是否太早——阿乐依然迷茫,他不知道自己未来要做什么,能想到的愿望,是去南方城市,读一所一本学校。“尽早吧,我感觉还是要尽早”,说到职业规划的时候,阿乐这么说。

想想麦子、阿乐这些年纪还小的孩子,再想想自己,丁当发现,两代人之间有很明显的差异:“我会说家乡话,我知道老家的习俗,我对我的家乡有很强的认同感和归属感,但现在,对这些孩子来说,哪里是故乡?哪个地方是家?不同的孩子有不同的理解。当我们说到流动儿童的时候,很多孩子说自己不是流动儿童,‘我是稳定儿童’。”

*《地下花果山》演出中的一幕,孩子们抱着

厚重的作业,插画师秦川做了创意处理。

除此之外,另一种差异也非常明显:丁当那时候还相信读书,相信知识可以改变命运——上学,虽然自己没能读到高中,但其中存在着某种丁当非常羡慕的东西。但现在,事情变了。

最近,麦子频频思考的问题是:

读书的意义在哪里?读完大学,也依然是给别人打工。

为什么中国的高考这么严格,获得诺贝尔奖的人却这么少?

如果我是个有钱人,我的生活会怎样?

*《地下花果山》演出图

最后一个问题常常给麦子读书的动力。这个问题牵引她幻想,而幻想牵引她努力学习。“这样的话,即使考不到,即使做不到那么好,但往往来说(结果)跟自己想象的相差不大,这是我之前的老师跟我说的。”麦子说,凡事她都喜欢往好的方向想。

有一年,绿色蔷薇带孩子们去香港中文大学(深圳)参观,Ta们还去了深圳书城、海边……在路上,孩子们说起自己的梦想。有的说要当数学老师,有的说要当歌唱家,还有的说明星。“非常多的梦想,”丁当说,“但现在看来,现实是Ta们的梦破碎的过程。”户籍的门槛、父母所能提供的资源,这些都与一个外地孩子能否留在深圳读书有关,这其中,个人努力所能发挥的作用很有限。

在绿色蔷薇,丁当和同事组织升学讲座,在访谈、调研的基础上,邀请老师向社区的家长和孩子们讲解相关内容。五月份的升学讲座,主要探讨职校生的发展,一位深圳本地的职校老师分享了“职校生的可能”。

分享会再次提到非深户应届毕业生参加深圳中考的政策条件(政策参考时间为2023年):

1、父亲或母亲在我市具有合法稳定职业;

2、父亲或母亲在我市具有合法稳定住所;

3、考生父亲或母亲持有我市有效居住证;

4、父亲或母亲在深圳缴纳基本养老保险及基本医疗保险,且至少其中一个险种累计缴费满3年(缴费年限计算截至2023年8月31日),社会保险补缴的年限不予计算;

5、子女在深圳具有3年完整初中学籍。

若未同时符合上述5项条件,参加深圳市中考时,非深户应届毕业生仅限于参加深圳市民办普通高中补录或中职类学校注册入学。

2023年3月,绿色蔷薇发起“青少年升学助力”项目,Ta们计划在6月1日前筹集至少5万元,用在对城中村儿童的升学帮助上,比如进行社区调研、发展青少年兴趣社团、邀请相关领域的人来社区做分享为家长和孩子讲解升学政策……筹款金额在5月22日达到34000元,“5万元”的目标还没实现,幸运的是,一位与丁当相识的公益伙伴一次性捐助了2万多,项目最终筹款61000元。

牛始埔的孩子们长得很快,五年前还是“一丁点”,五年后,就与丁当的腰齐平了,进来出去,已经能帮丁当搬东西。最早参加戏剧表演的时候,阿螺这么描述牛始埔:“牛始埔是一个仙境”,现在想起来,她觉得自己当时太幼稚。“仙境,仙境……”阿螺说着这个在她看来幼稚的词,哈哈地笑。如今,13岁的阿螺觉得自己变成熟了,以前看电视剧,她不懂一个人喜欢另一个人——所谓“喜欢”是什么意思,但现在,“秒懂”。

经常去绿色蔷薇的孩子里面,最大的已经在读高三。一些曾共度童年时光的孩子,随着升学分散到五湖四海。在牛始埔社区,一些妈妈为了让孩子升学容易些,开始备考各种证件,以争取落户深圳。

*《地下花果山》演出图

现在,阿乐最喜欢的科目是地理,他觉得其中饱含神秘的东西;他也喜欢天文,那些与起源有关的故事吸引他。

麦子的爸爸希望麦子当老师,但麦子觉得当老师太安稳,她想当律师,不过这可能没法让她“赚大钱”。等再长大一些,长到二三十岁,麦子想拥有房、车,过上空闲时可以去旅行的生活。她还想把房子装成自己喜欢的样子:阳光从一面很大的窗户照进来,外面都是森林。

成年的世界会不会很孤独?到了大学交朋友会很难吗?——有时候,麦子也会想这些,它们像某种微粒,盘旋在麦子对未来的想象之中,时而淡出,时而闪现。宿舍的床上放着一对玩偶熊,从深圳回贺州时,麦子把它们带了回来。玩偶熊是三年级那年,英语考满分后爸爸奖励的,妈妈总是把玩偶熊洗得很新。三年级之后,麦子无论去哪,都带着它们。不知道以后有没有机会带它们到世界各地,麦子想。

采访、撰稿:王禹饶

编辑:段秋辰

插画:秦川

图片:承蒙受访者提供