从农田到茶园:采茶女工的苦与歌

来源网站:www.laborfact.com

作者:

主题分类:劳动者处境

内容类型:分析或评论, 深度报道或非虚构写作

关键词:女工, 茶叶, 茶农, 来源, 农村

涉及行业:农业

涉及职业:蓝领受雇者

地点: 浙江省

相关议题:工资报酬, 中高龄劳动者, 工作时间

- 采茶女工面临恶劣的工作和生活条件,包括低质的伙食和拥挤的住宿环境。

- 女工们的工资和工作时间不稳定,经常出现被扣工资和长时间劳作的情况。

- 由于采茶工作的季节性和技术性,大量依赖于农村中高龄女性的劳动力。

- 女工们为了家庭和生计,不得不接受这些艰苦的工作条件,即使工资低且没有保障。

- 尽管面临种种困境,采茶女工依然保持乐观积极的态度,为家庭和孩子的未来努力。

以上摘要由系统自动生成,仅供参考,若要使用需对照原文确认。

前言

“明前茶,贵如金”。清明节前采制的春茶,量少而品佳,因此极其珍贵,受到消费者追捧。然而与之相对的,是采茶女工似乎只能抢着在大锅里捞白水挂面当作午饭,夜晚和几十个女工友睡在铁皮棚房里的大通铺上。近期采茶女工的待遇问题引起了激烈讨论,本文试图说明:为了获得额外收入而离开农村的采茶女工,的确可能面临极其恶劣的待遇问题,而这种营养不良和休息不足又会影响每天的劳作。但同时,提供给女工的待遇资本与不同的土地规模和劳动组织方式有关。相较于个体茶农,大型茶企和农户为了竞争更倾向于通过中介提高对女工的剥削程度。而茶叶产业生产与销售之间存在的矛盾和导致的利润不均,则巩固了这种剥削模式,也使得小农式的茶叶生产难以得到改变。最后,需要澄清的是采茶并不天然和妇女绑定,女工们仍面临着传统分工、城乡对立、家务劳动、资本压迫等诸多结构性问题,而她们在茶园中形成的集体生活则是一种宝贵的反抗经验。

一、吃挂面、睡大通铺与摘茶叶

当小Q在网上看到关于记录采茶女工们极差的住宿和伙食的视频时,她想起几天前自己的母亲也去了南方的茶园摘茶叶,立刻给妈妈打去了视频通话。母亲在之前的电话里曾说,自己这边情况很好,吃住不愁,不用担心。现在,小Q再问起平时是不是像视频里那样吃清水挂面、几十个人一起住大通铺时,母亲也仍然只是回答:“不用操心,不用操心......”

每年的三月至五月左右,通常是茶叶采摘的高峰期,这时采下的春茶经过了整个冬季的养分积累,在春季合适的温度和雨水下,往往芽叶嫩细,色翠而香幽。而清明节前采制的春茶,则更为茶中的佳品(来源)。茶农们都希望在三月底到四月初这段时间内完成采茶工作。于是随着大量采摘需求而来的,便是众多本地和外地的采茶工。她们纷纷来到园区里住下,开始在满山的茶树间起早贪黑地劳动。

然而在这个清明节,有关采茶女工待遇问题被曝光后引起了极大的争议。在广泛传播几个的视频里(来源),可以看到几十个年龄在40岁以上的采茶女工在灯光昏暗的棚房里,紧挨着坐在简陋的大通铺上,吃着白水煮面条。不少女工或者女工的子女亲戚都在社媒上相继晒出了类似的情况。

我妈去浙江采过茶叶,早上五点就到山上了,早上只能吃个馒头,中午就是白菜煮面条,晚上就是白菜。她们去了一个月,每天都是萝卜白菜。 没吃过肉,一天大概一百多。伙食真的很差,晚上下去都好晚了,有时候中午都是在山上吃馒头,喝白开水。今年没让我妈去了(来源)。

这是我大姨今天给我发的视频的截图,这就是两个人的午饭!一人一个馒头,一包榨菜,两个鸡蛋。我姨说馒头有点硬,牙口不好的吃不动。早上四点就起床。真的辛苦。也只有老人能吃苦!给我说晚上就是白菜煮面条,真的愤慨,午饭饭量大的都吃不饱!无力的愤慨(来源)!

说好的给180一天,到那就给150一天。谁知道干三天休息两天。几十个采茶工,睡的大通铺,吃的白水面加咸菜,太难了,我想回家了(来源)。

昨天刚去安吉的白茶园,漫山遍野的采茶人。下山正好快6点了,看到几家吃的真的差。天还没黑透,屋里都没灯光,看到两家都是煮了不知道多久的面条,筷子都捞不起来,看不到菜叶子,更别说油水了!看到吃完饭的就那么靠墙蹲着,连个凳子都没有。接着水龙头喝水的,年轻点的玩手机的,大多智能机没有,就那么蹲着看着路人。真的很心酸(来源)。

女工们的住宿和饮食那么不堪,就很难得到足够的休息和营养,每天面对劳动强度并不低的采摘劳动就更加吃力。茶叶的采摘依赖于传统的手工方式,特别是越追求品质的茶叶,如“一芽一叶”的采摘标准往往要求越严格。即使是具备熟练技巧和足够耐心的采茶女工,也需要不断地在茂密地茶树丛中找寻和挑选,不断重复弯腰、伸手的采摘动作。加上茶园多位于山地或丘陵地区,地势崎岖,需要不时登高下坡,身体本就不年轻的女工们一天劳作下来常会腰腿酸痛。

为了茶叶的口感、色形和产量,采茶工作一般都会选择在清晨开始;而不同的地理条件和茶类特性,使得一些茶农会在凌晨4点至5点左右便组织工人们开始采茶。一旦上了茶山,通常不会因为天气原因或者吃午饭而返回,于是女工们经常是在山野间临时吃饭,且不得不有时在雨天采茶。哪怕采茶在傍晚五六点左右就结束,但总的工作时间可能会达到10-12个小时。

都看看采茶叶的真实情况,没来的都别来了哈。采茶叶淋着雨也得采摘、爬高上低的,吃个饭还得抢着站着,淋着雨吃饭(来源)。

5:00 起床、洗漱+早餐

5:30 背上茶篮上山,今天出发海拔较高的茶山,登山时间20分钟。

5:50 抵达茶园,开采

6:30 太阳出来了,这时候,气温才慢慢上来

11:00 阿姨们在茶山上吃午餐,休息半小时

17:00 阿姨陆续下山,回家吃饭

二、离开农村来采茶的女工们

既然如此,为何还有这么多女工愿意来到茶园采茶呢?且为什么采茶工大部分是来自农村的中高龄女性呢?首先农业上的性别分工是历史上继承下来的,女性通常承担更为精细的农活。这种刻板在城市化和城乡对立加大的进程中得到加深。农村的青壮年男性流向城市建筑、制造业,而抚养子孙的家庭职能和打理农田的生产活动,往往大部分转交给了留守下来的中高龄女性。

但是农村的收入和社会保障情况使得这些女性不仅难以维持家用,也无法为自己提供足够保障。随着子孙长大离开乡村,农忙过去,于是在农闲时去给其他农户家做帮工以获得额外收入,这种“以劳代保”的模式成为了农村留守妇女们无奈的选择。

在茶叶最佳的集中采摘期,茶农需要大量的劳动力来保证按时完成成熟茶叶的采摘工作。而采茶作为季节性农业用工,它只占据20-40天左右的工期,这样它首先吸收临近农村地区的闲置女性劳动者,然后还吸引跨省的农村中高龄女性们。尤其是主要集中在南方种植的茶叶,往往会吸引许多北方城市如山东、河南、安徽等地的农村妇女来采茶。进一步而言,不仅仅是茶叶,类似带有季节特点的采摘类的农业作物都可能在不同的时间提供这样的岗位。成为农业雇佣工人的妇女们便常会在特定季节去到特定的地方干活,补贴务农所不能赚取来的一年的家用。

说实在的,小县城穷的农村里,还有许多到处找零活干的五六十妇女。为了家庭为了第三代或者闲不住。她们做的工作可能和这差不多,还有去新疆摘枸杞的,几个村里集结几十个老年妇女,坐着车一路到新疆一个月(这种活一般都是1周~1月时间),这期间的吃住或许和图片上差不多少,但这是她们为数不多的赚钱机会了。

为什么这么多阿姨都愿意背井离乡,从河南、山东去到千里之外的浙江安吉采茶呢?是因为在家里更赚不到钱。以我们村里为例,在村里一些年纪50岁到60来岁的阿姨,甚至70多岁的奶奶,常去别人租赁的地里干活,种药材或者大蒜、除草等,一天从早到晚差不多也是10来个小时,但却只有30到50块钱不等。而且干完活之后非常累,回到家里面还要自己做饭吃。所以相比之下,一天150块还包吃包住的工作对她们来说已经很不错了。这些采茶工阿姨受到的很差的待遇,不能代表整个行业,但却能展现年纪比较大,可知识文化水平不高的农村女性的普遍困境。她们艰苦勤劳,很能吃苦,而且乐观积极,但却因为种种限制,只能做这些工资极低,没有任何保障的工作(来源)。

我中午休息的时候和阿姨们聊天,她们说她们春天会来安吉采茶,夏天会去武汉剥龙虾,秋天去甘肃采枸杞、去新疆采棉花,一年四季都在外面奔波,扛着自己的行李,也扛着自己一家的期盼,用力托举自己的孩子。这些阿姨,真的很不容易,他们虽然文化不高,但是她们却脚踏实地的在努力奋斗!

至于说,采茶需要的精细动作,而中老龄农村妇女因长期从事农业劳动积累了经验,采摘效率更高,所以形成了茶企对这部分劳动力的路径依赖——这种说法实际上并不太符合事实。采茶,尤其是对于高档的茶叶,的确具有高度技术性,以至于目前国内的机械化采摘仍被认为不能完全代替手工采摘。但这仅意味着,采茶技术和质量与采摘的熟练程度有关,而不能说明其与性别有关,其他农作物的劳动经验也不能直接转化到采茶上。实际上,由于招工人数众多,许多女工采茶经验都不足,通常每天采摘的斤数并不多,品质也可能达不到茶农的要求。网络上认为:女工采茶熟练,工资按斤结算,多劳多得,于是工资普遍可观——这种说法显然不合理。因此尽管产业现状如此,但不能将农村妇女和采茶劳动如此刻板地捆绑起来。

刚开始一两天,我妈说不熟练一天3斤多,一斤30块钱,一天不到100块钱,后面熟练了,一天可以5斤左右,可今年采茶工太多了,茶叶长的供不上她们去采摘。

我在安吉采茶叶一共采4天,4天总共采了10斤6两。老板看不起,又找事,气得我不干回来了。我也是第一次采茶,也是最后一次采。下着雨也叫去干,天还冷,茶芽又长不出来。唉,姐妹们以后别采茶叶了(来源)。

以我家每一年的经历来看,从外地来的采茶工,安徽的还好,河南和山东的大部分都是不会摘茶叶的。我们也很奇怪,每年都有这么多采茶工来这里,为什么每一年来的人又是不会摘茶叶的?有些阿姨一天可能只能摘斤多一点。这些数据大家去抖音上搜一搜,有很多茶农都会发出来,并不是我一个人瞎说。因为在山东或者河南像我们这样的茶叶树几乎是没有的。但是有一些常年来的摘得好的也有。不过一家请十几、二十个人总有一大半都是不会摘的。

三、茶农、中介再到茶企,谁为女工的待遇负责?

挂面和大通铺引起了众怒,然而其实并不是所有的采茶工人都在茶农手下过着“黑工式”的生活。作为农产品的茶叶,以及采摘茶叶获得茶青(指从茶园里刚采摘下来的叶子,作为加工成干茶(成品茶)的原料)这个生产过程的特点,使得具体情况有所不同。

正如前文所说,茶叶采摘具有明显的季节性特征,过了最佳采摘期的茶叶在市场上就不值钱。茶农都想要得到品质佳、价格好的茶青,必须在短时间内具有足够的劳动力完成对成熟茶叶的采集。这时,无论是承包土地面积有限的小茶农,还是拥有广阔的茶园的大型茶叶种植商或茶企,都需要临时雇佣额外的工人进行采摘。

对于小茶农而言,他们自己也会参与到茶青的采摘过程中。其需要的额外劳动力相对不多,一般会直接在家庭的内部无偿或相对低酬地雇佣成员来帮忙;有时则是直接在本村、本地附近招工(需要更多人手也在外地招工)。本地招来的采茶工人需要更高的工资,但他们一方面因为是当地人和茶农可能有更熟悉的个人关系;一方面如果与茶农是有过多次雇佣经历的,便意味着技术更加熟练。这更易于茶农安排饮食和提供住宿、集中管理,从而使采茶过程更顺利。在这种情况下,茶农们为了保证产量在短期内能够完成,提供给采茶工人的住宿和饮食条件一般不会过低;尤其是考虑到两者一起上山采茶,同吃同住的话。甚至为了保证来年采茶季能继续招到(同一批)熟练工人,茶农平日需要仔细谨慎地处理和工人的关系。

安吉本地小农户来说话,家里十七、八个阿姨摘包工。家里人做或者请阿姨给做饭,也是根据茶工的口味来,每个地方口味不一样,我们这边吃大米饭,有些地方爱吃馒头或者其他面食,有些菜的做法也不一样。顿顿有肉有蛋有荤有素,下午还会送一次鸡蛋馒头之类的点心上山。有单独厕所、24小时热水,公婆说要让茶工吃好休息好才能有力气上山摘茶叶。

我们都隔壁村里每年请的,主家吃的不好,或者态度不好,人才不来呢。手工好的采茶工可遇不可求啊,拍马屁都来不及。正餐都要新鲜做好的,水果零食都直接挑到山上去,吃喝不到位,哪有力气好好摘茶叶哦。

拥有更多土地面积的大茶农或者拥有自己茶园的茶企,需要短时间雇佣更多采茶工人,同时希望尽量压低这部分成本,在竞争中获得有利地位。它们通过外地的劳务中介在其所在地集中招工并转移至本地。于是中介不仅在其中得以抽取各种费用,如工资本身、伙食费、交通费、住宿费等,而且面临去到异乡的工人在饮食习惯差异时(如大部分来自北方在南方摘茶的工人希望主食为面食),以及其他管理上的困难,也都是最简化地敷衍处理。提供住宿和饮食等基本保障的责任和成本,很多时候就这样随意地转移给了劳务中介。

这里每年是河南领队带过来,会被中介抽成。有些不包括吃的,他们自己解决,他们领队负责,老板给了餐费补贴的,怎么吃她们自己解决的。有好多劳务派遣公司人力资源公司专门搞这个。采茶季就这十几天用人,只能请外地中介,那些中介从自己家乡请来找不到工且不会上网的阿姨当采茶工。而且也分包工和点工,包饭和不包饭,不包饭的话只能中介安排煮饭阿姨,老板把伙食费和车费都算进工资给中介,中介会抽佣。

带她们过去的本村包工头克扣了伙食费,一般人多主家都不烧饭,因为采茶工来自全国各地,饮食习惯不同,大茶厂都是把饮食全部包给带她们来的人,我每年都是,给的伙食费特别高,但包工头是真克扣,每天做饭我都上去看,督促伙食都不行,骂了好多次,发霉的土豆他都敢给工人吃,我都看不下去经常买烤鸭给她们补,但是没用,整个周期那么多天呢。

中介本身,尤其是这些并不处在产茶地的中介,既然不是实际上购买和使用工人劳动力的一方,又怎么可能有意愿和资本去负责采茶工人生活必需,即劳动力再生产呢?与城市工厂不同,厂主很容易建起工人宿舍、食堂等,提供各方面的基本待遇。这不仅确保了工人劳动力的再生产,也同时使现代化的集中管理得以实现,雇佣也更稳固。但茶园地处农村山区这样的偏远和现代化程度有限的环境,如果要建造更好的宿舍和提供合格的饮食供应就需要更高的资本投入。另一方面,对于茶叶这样的农产品,其季节性带来了短期用工的强流动性,每年园区里的外来工人大部分不是同一批人。大茶农或者茶企凭借中介每年也可以招到足够甚至过剩的劳动力。于是,在农村这个特定的环境中,似乎一种“临时性”被极端放大了:用工方只想完成短期的茶叶采摘,中介只想完成工人的转移而抽成,工人们也只停留一个月左右就会离开。相比之下,小茶农更加地依赖采茶工人的劳动力,其剥削率实际上并不高。

季节性的。我贵州老家就有个茶叶基地,每年就一两个月的摘茶时间。外地的来给茶农摘茶,住的都是临时腾出来的仓库。农活基本上都这样。之前跟老家中介去干这些农活,都是这样的条件(来源)。

四、茶叶行业中产与销的矛盾

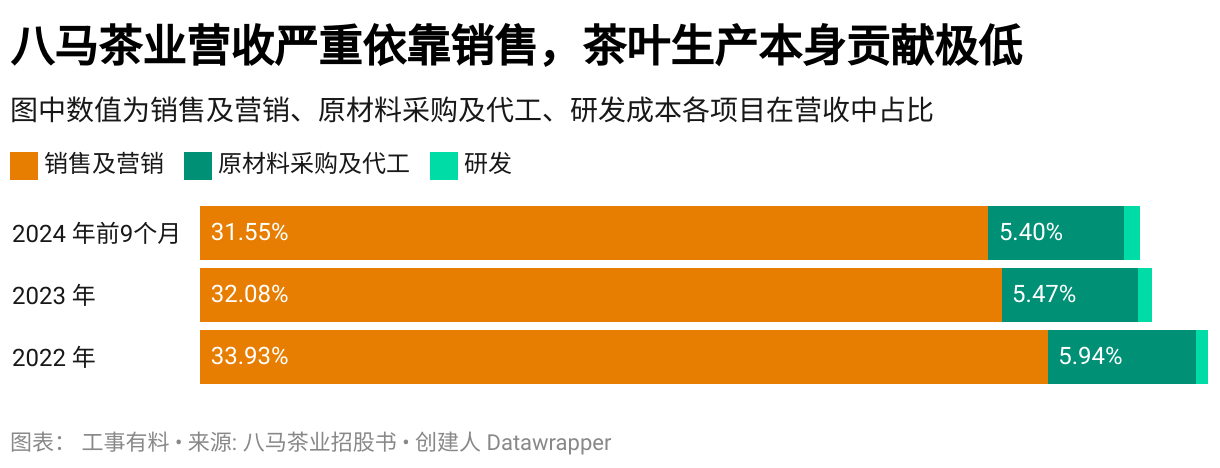

因此,采茶女工们的待遇好坏归根到底是不同的资本和土地规模,以及该规模下的劳动组织特点决定的。 而整个茶叶产业对生产环节剥削,又使得这些特点难以改变。在整个复杂又冗长的茶叶产业链中,采集茶叶产出茶青只不过是开端的原料生产环节(来源)。茶青加工制造为成品茶叶或者各种含茶叶产品,再到包装后在市场上成为商品茶叶(来源),经过了层层的中间批发商和最后的经销商。产业的常识是,利润基本都集中在了销售环节(来源)。许多茶企往往通过包装、营销(如茶文化旅游、电商)和品牌战略等提升附加值,利润率远超生产端。根据茶叶不同品类、不同档次之分,单独一类产品的利润率可能控制在20%-300%不等(来源)。而资料显示,一些头部茶企近年来的毛利润率都在50%左右(来源);但同时,15%-20%左右的销售费用,又使得净利润率削减到10%。

以茶企头部、中国高端茶领域销量第一的“八马茶业”为例,根据其今年一月份向港交所的递交招股书(来源):其2022年和2023年年度收入以及2024年前9个月的收入分别约为18.18亿元、21.22亿元、16.47亿。毛利率全部超过50%,但是在营收中销售费用占比却远超生产研发以及原材料采购。如下表,可以清楚地看到,以高端茶叶产品销售为主营业务的八马茶业,其毛利率高、销售费用占比高、研发和原材料费用偏低的特点(来源)。这也直接说明了,比起投入资本在生产上,头部茶企主要依赖销售活动便可保持较高的毛利率。

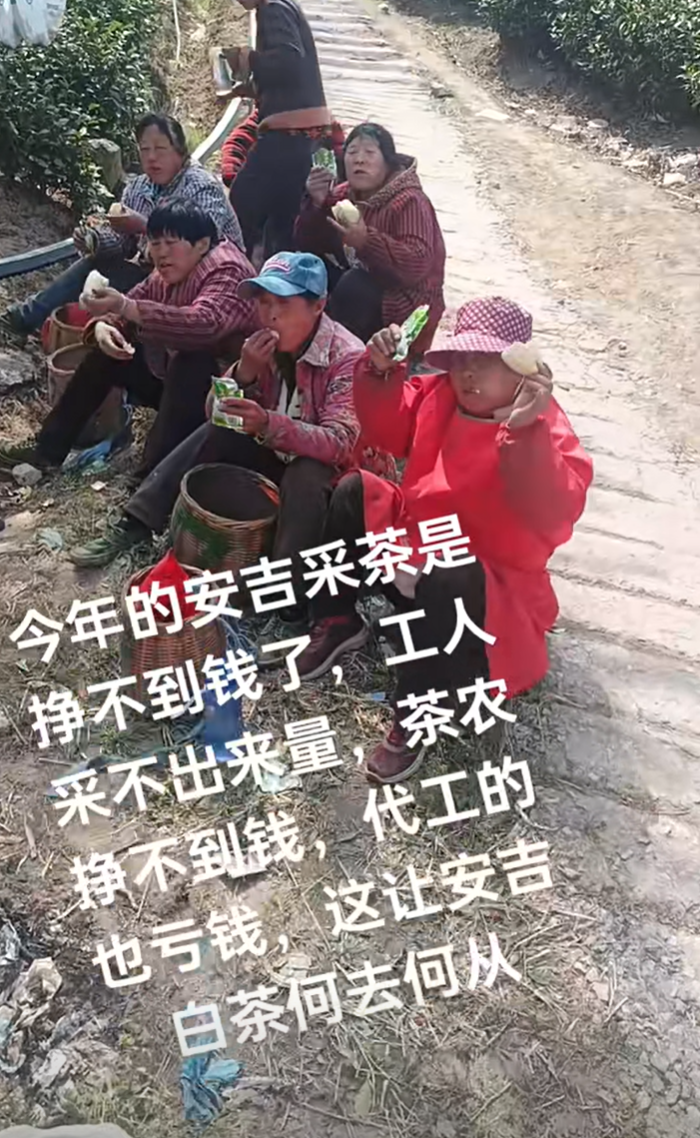

茶叶本质上是农产品,和大多农产品一样,光靠劳动是从中得不到多么可观的收入的。无论是其中的工人还是农民。以浙江省为例,2024年其茶产业亩均产值9266元(该水平超全国平均水平 30 - 40%),茶农人均收入1.83万元(来源)。相比之下,2024年浙江省农村居民人均可支配收入为4.28万元(来源)。尽管茶农的收入存在较大的地区差异(来源),但显然普遍水平都很低。因此,对于参与生产劳动的采茶、制茶工人,得到的只是有限的工资部分;而对于个体茶农们,即使在近年各种的政策帮扶和电商渠道下,也很难自己真正通过销售直接获得零售价,大多只能因在竞争中处于劣势,而只得到被压低的原料批发价格。倘若天气恶劣,靠天吃饭的茶农甚至会面临亏本的风险(来源)。

我举例下我们茶农的真实生活:今天跟我妈上山从12点采到下午16:30,四个女性,采了38斤的茶,十块一斤卖了380。现在是头春茶,一年最贵的时候,我们生活在自己家,茶是自己的,这种情况下,一个下午人均不到100,是谁赚了钱?当然今年经济确实不好。网传视频里的生活环境,其实我前几年就看到了。然而前几年的茶经济非常赚,武夷山茶商卖几年茶就能一套房子,然而我妈作为为自己工作的茶农也只能在头春做到一万一月。士农工商,农是最惨的。

坐标丽水松阳,上个星期突如其来一场雪,我家茶叶全冻坏了,爸妈前一年付出的时间精力金钱基本白费,还不知道能不能赚回本金。

如果不做干茶的话,茶农就是靠天吃饭的行业,价格一天一跳水。我家种的是安吉白茶,普通茶农,包了二十亩山。白茶本身价格就比较低,而且跳水很快。

可以看到,在庞大冗长的产业链中,简单的种植或者加工茶叶,都远不足以分得一羹粥。要么是毛利率高的头部茶企,从茶叶采购、加工、包装和销售中稳固地获利。要么是依赖品牌的溢价(来源),或者种植、采摘与加工上的技术进步获得超额利润(来源)。又或者用多元经营的产业融合,依附政策优惠整合当地开发与旅游业,销售周边产品等(来源)(来源)。仅凭种茶、采茶、制茶的劳动,工农又怎么在整个按资分配的产业中得到应有的收入呢?茶产业轻视生产,目前却又依赖于人工采摘,但大量资本都在非生产环节上收割利润。这使得茶叶生产几乎很难实现大规模工业化和现代化(来源)。而极其分散的茶叶市场(像八马茶业的高端市场占有率都仅为1.7%)和茶企,也没有能力整合产业,只是一味在品牌、营销上加码。于是尽管本质上全部价值来自于劳动生产,可生产却一直普遍停留在有限的小农水平上,工农劳动者的处境就长期处于这样被剥削的底端。那出现令人瞠目结舌的待遇情况也就不足为奇了。

五、“一帮女人在一起开心得很”

显然,并不只是个别中介或者茶企的狠心才造成了我们看到的采茶女工的恶劣待遇,这背后是整个资本主义市场下,生产和销售的分离、混乱的市场竞争导致利润极度不均,分散的茶农与茶企资本家之间的收入差距,使得未能有足够的社会资本集中投入到优化劳工待遇上或者发展茶叶生产的现代化上。同时没有集体性质的企业或者农业集体,也没有统筹的生产与销售,当小农经济式的茶叶生产遇上自由竞争的资本市场时,个体化的茶农便无法在自然和市场的波动中自保,女工们的生活与收入也得不到改善。城乡的差距以及传统家庭分工,试图把女工们束缚在农田里。资本主义市场给了她们走出农村,出卖自己劳动力的机会,但同时又以经济剥削的形式给她们安上了新的枷锁。

但这完全不意味着这些来自农村的女工们就是令人可怜的群体。离开农村凭借自己的劳动创造更多收入的同时,女工们也得以暂时从乡土负载给她们的传统母亲和妻子的角色中解放出来。脱离了繁重的家务和传统家庭关系,取而代之的是和几十个同村姐妹们,在二十几天内短暂建立起的集体生活。每天采茶一般在日落前结束,而相对集中的居住环境以及乡村里松散的管理环境,比起工厂隔离式的宿舍和无孔不入的现代化的科学管理,使得女工们在时间和空间上更有条件形成紧密的集体。在这个集体里,女工们不仅有地域上的联系,来自相近的村庄或者至少操着同样的口音;也有在家庭里、在农村中的遭遇上的联系;更有每天共同生活、劳动的联系。

因此在这次引人关注的视频中,另外展现出的内容就是:在结束劳作后的夜晚,数十位女工围坐在棚房的床铺上,沉浸在集体的娱乐活动里。阿姨们或者跟着小音箱里的带有北方口音的歌曲,几十双手有节奏地挥舞着、鼓掌着,跟着歌词大声唱应着(来源);也会有好几个阿姨单独站上前,举起话筒独唱或是三四人对唱。除了唱歌,还有地方特色的戏剧。有阿姨把草帽一戴,背上竹篓,扮起了腿瘸、身歪、驼背,绕着场地走一圈,开始唱起了著名的河南曲剧《李豁子离婚》(来源);其他人便也纷纷把圆圈围得紧凑些,被惟妙惟肖的“李豁子”(著名曲剧丑角)形象逗得笑声不止,拍下视频来记录。当然不只是夜晚,平日不采茶叶的时候,女工也会聚起来,多是模仿性的表演和打闹:有学抗日神剧里“日本鬼子”的假口音的(来源),也有四人一组扮成《西游记》师徒四人的(来源)......这样充满热闹与互动的活动,和带有滑稽和幽默的表演形式,使得女工的集体生活有效对抗和消解了部分农村、家庭、雇佣劳动带来的艰苦。

我妈就是采茶的,今年62岁,在老家种了一辈子地了,这个年龄上哪里干活别人都不要了,但是采茶的是不要求年龄的。每年过了二月二我妈都会出去采茶,这是她每年最期盼的一件事。每年干二十几天到一个月,挣两三千块钱。能跟周围熟悉的邻居,一起说说笑笑,她很开心。我家里并不缺钱,我妈说每次出去就当是出去旅游了,特别开心。

切身说一下我伯母的自述的感受,她说每次去采茶是她一年中最开心快乐的时候。跟同龄的姐妹说说笑笑一天就过去了。要是在家要洗衣、做饭还被嫌弃和语言攻击,采茶一天开心挣170元。

我小婶,因为小叔去世了,抑郁了。村子里的人带她一起去采茶,有事情做,有钱赚,她的抑郁症好了!我妈也去采茶,她说赚钱比在家里做家务快乐多了!

有一年我妈去采茶,挣不到钱都不愿意回来 她说一帮女人在一起开心得很(来源)。

采茶不是一个充满田园诗般想象的工作,茶叶也不是从柜台里各种精致高档的包装里长出来的。从每一斤茶青到制作好的成茶,除去附属的所谓商业文化价值,背后凝结的是劳动者日夜劳动。但是,谁又可以说这些坚强、乐观、聪慧的女工们本身不就是一部诗呢?我们看得见大通铺和白水面背后的待遇低下,也要看得见造成这种境况的生产关系和产业畸形,亦要仔细倾听女工自身的诗歌。如果女工们在这样的条件尚且在不断争取更好地生活、劳动,进而反抗着,又有什么理由能不和她们一同去改变现实,挣脱新的枷锁呢?

女人一出门,比男人还快乐,男人挣的是妻儿老小一家的生活保障,女人出门挣的是脱离家庭牢笼的快乐(来源)!

工人有事,我们报道

我们收集一线工人的声音,呈现不被主流媒体看到的劳动者生活;我们探究政治经济背景下的劳动体制、剥削逻辑,力求呈现劳动者的处境,看见来自工人的行动和抵抗。快手、抖音等工人使用的社交媒体是我们的主要信息来源。采访劳动者、与工人建立连接是我们努力的方向。我们希望通过文章和报道的连接,能使所有劳动者团结为一张巨网。我们分析工人受苦的原因,分享工人斗争的经验。工人的声音需要被听到,工人的声音最有力量!

劳动者筑起一砖一瓦,在一条条产线上铸造中国制造的奇迹。劳动本应该被尊重,现实中,劳动者被剥削、被边缘化,主流话语一边将劳动者塑造为卑微、值得同情的受害者,一边忽视、贬抑、打压劳动者的行动。我们希望在劳动者的世界中,重新看见劳动的价值,重建劳动者的尊严。

征集伙伴

如果你也对工人议题、劳动报道或工人运动有兴趣,想参与工事有料,欢迎直接写信联系我们: [email protected] !