独立调查丨不靠谱的“统筹险”与两难的新能源营运车主们

来源网站:news.qq.com

作者:海报新闻

主题分类:劳动者处境

内容类型:深度报道或非虚构写作

关键词:保险, 保险公司, 苏同, 公司, 车辆

涉及行业:交通物流业

涉及职业:蓝领受雇者

地点: 上海市

相关议题:无

- 新能源营运车主因频繁出险,难以续保正规商业险,被迫选择缺乏保障的“统筹险”,但理赔金额远低于实际损失,甚至无法获得赔付。

- 统筹公司常以与正规保险公司相似的名称和服务形式误导车主,理赔流程不透明,出险后往往仅通过远程定损,严重损害司机的合法权益。

- 车主和司机因购买“统筹险”后发生事故,维权困难,法院不认可统筹公司保险身份,最终风险和损失转嫁到司机和车队个人身上。

- 司机因无法获得正规保险保障,开车更加谨慎,遇到小事故只能选择私了,车辆使用效率降低,收入受到影响。

- 车队尝试通过一年不出险的方式重新获得正规保险公司承保,但能否持续获得保障仍存在不确定性。

以上摘要由系统自动生成,仅供参考,若要使用需对照原文确认。

海报新闻首席记者 张海振 记者 孙杰 报道

上万元的修车费,统筹公司只肯赔付4000多元。苏同站在修理厂里,看着自己那辆底盘变形的荣威Ei5,意识到所谓的“统筹保险”不过是一场精心设计的文字游戏。

“因为雨天路滑,我为了躲避前车撞上了护栏。”回忆起今年3月发生的那起事故,上海个体出租车司机苏同仍难掩激动,“交警部门指定的拖车把车辆拖到桥下路口后,我就一直在给统筹公司打电话,直到第二天才有人接听。”

但电话接通后,对方却拒绝像正规车险公司一样派员到现场查勘,仅通过远程视频看了一圈车辆外表,就确定了车损,完全无视车辆底盘的严重损伤。

更让苏同郁闷的是,明知这种“统筹险”不靠谱,但他第二年却不得不继续购买。“正规保险公司根本不卖给我们。”电话那头,苏同的语气里充满了无奈。

迫不得已的抉择

对于苏同的遭遇,上海某出租车公司车队队长沈思海早已见怪不怪。

他的办公室里堆满了各种保险文件和理赔材料。“上海市3186个个体出租车中,只要买不到正规保险的,大概率都会走上买‘统筹险’这条路。”沈思海告诉海报新闻记者,这些购买“统筹险”的司机的出发点都是好的——他们在无法从正规保险公司续保的情况下,依然认为车辆光买交强险是不够的,依然在想办法增加一重安全保障。

所谓“统筹险”,其实并不是保险,而是一种起源于交通运输行业的内部互助方式,成员通过缴纳费用形成互助资金池,用于事故后赔偿。部分经营者通过注册“机动车安全统筹业务”企业,借用保险中介渠道向普通车主销售此类产品,但因缺乏偿付能力监管和保险资质,常导致车主事故后无法获赔。

新能源营运车尤其是出租车,正面临前所未有的“保险困境”。此前有媒体报道称,拥有近700辆纯电出租车的上海英吉出租车公司,当公司12辆出租车保险到期时,企业负责人打了几十个险企电话,竟没有一家险企愿意承接这些车辆的商业险。

苏同认为上述报道并不夸张。他拿自己举例:“我第一年的商业险加交强险一共约15000元,当年出了3次小事故,虽然维修费总共才几千元,但接下来连续两年,联系过的所有正规保险公司都拒绝承保。”

沈思海也给出了相似的说法。他告诉海报新闻记者,以国内正规保险公司的要求来说,新能源营运车辆要是连续两年出险,后续再想续保就很难了。

在司机们看来,这个标准对于每天行驶数百公里的营运车辆来说,几乎是“不可能完成的任务”。

苏同的经历尤为典型:“我2023年刚入行时不懂规则,发生了三起小事故,都走了保险理赔,其实总共也就赔付了几千块钱,直接导致第二年被正规保险公司们拉入黑名单了。”保险到期前后,他开始疯狂寻找愿意承保的保险公司,却一次次被拒绝。

这时,一个曾经联系过他的统筹公司业务员成了苏同的“救命稻草”。

“山寨保险”的陷阱

这家名为“×保交通”的统筹公司,其业务员在推销时讲得天花乱坠。苏同说,业务员当时向他承诺,后期理赔服务保障和正规保险公司是一样的。

苏同与某车辆安全统筹公司销售人员的聊天记录

然而,苏同遭遇事故后才发现,这家公司的客服热线形同虚设,承诺的“全国统一报案电话”一直无法接通。更令人震惊的是,该公司拒绝派员到现场查勘,仅通过车主发的几张照片,就做了远程定损。

“我的车底盘严重变形,但他们只愿意按车辆外表损伤来赔付。”苏同气愤地说,“修车实际上花费超过10000块,他们最终只赔了4000来块。”

类似的情况在沈思海的车队里更为严重。该车队驾驶员黄耀兵在2024年8月发生一起追尾事故,对方车辆维修费需要8840元,交强险赔付2000元后,剩余的6840元需要统筹公司承担。“但他们态度强硬,不给赔偿,后来就联系不到统筹公司的人了。”黄耀兵气愤地说。

黄耀兵的车辆发生交通事故

他试图诉诸法律,法院却表示无法将统筹公司列为共同被告,理由是其“不是国家金融监督管理总局认可的保险公司”。最终,这起事故以驾驶员黄耀兵承担三分之一、车队垫付三分之二维修费的方式解决——本应由统筹公司承担的风险,就这样转嫁到了本就收入不高的司机和车队身上。

在北京中定律师事务所主任杨安明看来,这些统筹公司都在巧妙地打着法律“擦边球”。他在采访中指出:“统筹公司通常为普通商业公司,无需保险牌照,不受金融监管部门监管,准入门槛低。他们使用与正规保险公司相似的名称,如‘太保’、‘阳光’、‘新华’等,让消费者难以分辨。”

更糟心的是,这些公司往往注册地与实际经营地不一致。海报新闻记者通过天眼查查询发现,苏同购买的“×保交通”公司注册地在海南,而黄耀兵接触的“×保(山西)机动车服务有限公司”虽然注册在山西,却在上海开展业务。这种跨区域经营模式,让消费者的维权之路更加困难。

一边是续保难,一边是线上“秒办”

数据显示,2023年,国内新能源车辆商业险的平均保费为4003元,燃油车仅为2316元。对营运车辆而言,这组数字只会更高。

“以荣威Ei5为例,这个车型的出租车,第一年商业险加上交强险总计约12000元。一旦出险,后续保费就会大幅上涨。”沈思海说,新车只要走一次事故保险,第二年的保费可能会增加至20000元甚至更高,要是多出两次险就不用指望续保了。

新能源营运车续保为啥这么难?较高的出险率或许是保险公司拒保的首要原因。此外,维修成本高也是重要因素。新能源汽车特别是电动车,其电池、电机、电控等核心部件的维修成本远高于传统燃油车。

一家保险公司理赔员透露:“新能源车一旦底盘受损,很可能影响电池包,更换费用动辄数万元。这对保险公司来说风险太大了。”

对于上述观点,保险业内人士赵雨婷表示认可。她告诉记者,新能源汽车维修较贵、赔付率较高,做新能源车险业务对于保险公司而言基本上是赔钱的,更别说那些整天在路上跑、出险率极高的新能源出租车。“一直赔钱,保险公司肯定就不想做这个业务,所以把保费设置高,或者直接拒保。”她向记者坦言,如果车辆被一家保险公司拒保,换别家大概率也买不了,国内保险公司的信息是联网互通的。

而在沈思海看来,“统筹险”接住了保险公司不愿承担的风险并从中获利,其过程巧妙得令人生疑。“第一,推销统筹的人知道车主信息;第二,统筹公司直接就能帮我买到交强险,都不需要我带证件、把车开过去。”

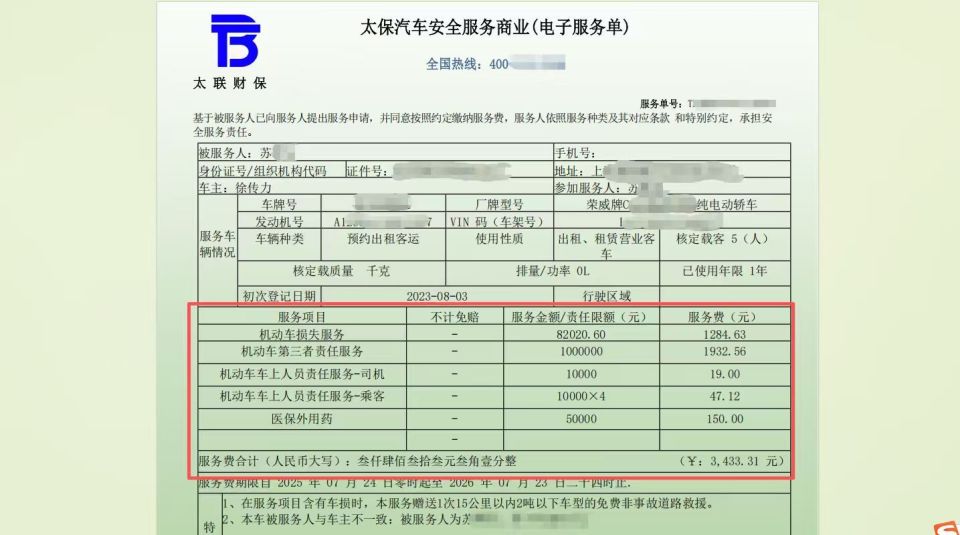

这种便利性成了统筹公司吸引客户的重要手段,但也埋下了巨大隐患。苏同现在已经摸清了规则:“今年买的‘太联财保’,名字跟保险公司相似。电子服务单上写的是‘太保汽车安全服务商业(电子服务单)’,格式和正规保险公司的保单一样,但内容里没有任何‘保险’字眼,写的全是某某服务。我给金融监管部门打过电话,他们说这个不属于保险范畴。”

苏同购买的“太联财保”统筹服务单

对此,北京市中闻(西安)律师事务所律师谭敏涛提醒说,如果统筹公司明确宣称自己为“正规保险公司”或使用“保险”“承保”等字样,使用与知名保险公司相似的名称或者宣传语,使消费者误以为统筹公司具有保险业务资格,这就构成虚假宣传,违反了《广告法》和《反不正当竞争法》等规定。

五部门联手整治,政策落地还需多久?

面对日益严重的“统筹险”乱象,国家相关部门已经开始行动。

交通运输部办公厅、公安部办公厅、市场监管总局办公厅、金融监管总局办公厅、中华全国总工会办公厅共同发布了《关于规范交通安全统筹业务加强道路运输行业互助保障的通知》(以下简称《通知》)。其中明确界定:“交通安全统筹是以交通运输企业为发起主体,以提高运输企业抗风险能力为目的,面向企业自有车辆开展的非经营性行业互助行为。”“任何机构不得面向不特定车辆开展交通安全统筹。企业、个体户名称和经营范围中不得包含‘机动车统筹’‘机动车安全互助’‘交通安全统筹’等内容。”此外,《通知》还从规范保险中介市场、严打销售误导、加强职工互助保障等方面,提出了一系列要求。

杨安明认为,这一政策及时且必要。他解释说:“统筹公司与保险公司在法律上有着本质的区别。保险公司需经保险监督管理机构批准设立,注册资本不低于人民币2亿元,且必须为实缴货币资本。而统筹公司无保险经营资质,业务性质为‘行业互助’,不受《保险法》约束。”

对于已经陷入“统筹陷阱”的司机,杨安明建议:“已遭遇理赔困境的网约车司机,第一步应固定证据,保存统筹协议、缴费凭证、宣传资料。同时向交通运输部门投诉,或向市场监管部门举报。”

尽管新规已经出台,但对于已经购买“统筹险”的司机们来说,眼下的日子仍然难熬。苏同现在开车变得小心翼翼,不敢长时间驾驶:“出不起事啊。说句难听的话,遇上避不开的事故,我宁可撞护栏也不能撞人家的车,否则我拿啥赔?”

更让他苦恼的是车辆使用效率的下降。“如果投保正常保险公司,我不开的时候把车租给别人开就行了,还能收点租金。现在这种情况,车子根本不敢给别人开。”

今年买了“统筹险”以后,苏同也遇上过几次小事故,他都选择“私了”,直接赔钱给对方。“就那几百块钱,找统筹公司很麻烦。”

沈思海的车队则采取了一种过渡方案:2023年11月买了统筹,一整年不出险,2024年再去问就买到了正规保险,2025年也买到了。“我昨天刚买好的,两万多块,买得到正规保险,我不会去买统筹的。”

然而,这个重新获得正规保险公司认可的“安全期”到底是一年,还是更久?

但无论如何,他们对未来有了盼头。《通知》要求,各有关地区交通运输、公安、地方金融监管部门要指导督促相关市场主体妥善做好事故善后赔付等工作,切实维护参统人员合法权益。同时,“各金融监管局要指导督促保险企业加强服务对接,及时承接相关道路运输车辆商车险等投保服务。”

这意味着,保险行业可能要重新审视新能源营运车辆这个特殊市场,寻找更合理的风险定价模型。

苏同继续小心翼翼地开车,掰着手指算日子:“再过8个月,应该就能买正规保险了。”

交通运输部等五部门的整治通知已经下发,但从政策到落地,还需要时间。

(本文中除黄耀兵、杨安明律师、谭敏涛律师外,其余人物均为化名。)